就業

勞動是基本人權,為了讓有就業意願的心智障礙者都有機會進入勞動力市場,智總成立初期,就積極推動立法引進國際助力,推動建立職業重建制度,並監督及關注各項職業重建服務的發展及品質提升,促進專業人力發展,維持制度服務永續。

在就業部分,智總有幾項重要的推動:

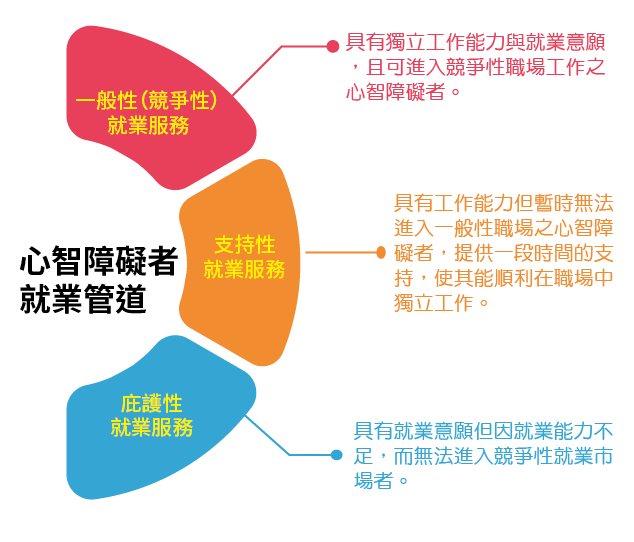

1. 建立「職業重建服務制度」:從國外引入適合心智障礙者特性的「支持性就業」模式,讓心智障礙者可以在職場中接受就服員的訓練,逐步適應職場工作,免去從職訓中心轉換到職場的適應困難。

2. 推動「職業重建個案管理制度」:建立由職業重建個管員協助心智障礙者從學校轉銜進入勞動力市場的可能性。

3. 引入「職業輔導評量制度」:介接國際職業輔導評量專家,支持國家發展職業輔導評量制度,協助心智障礙者透過職業輔導評量找出自己適合的工作,再由就業服務提供支持。

4. 發展「庇護性就業服務」:針對工作能力尚不足的心智障礙者,發展庇護性就業服務,讓想工作、需要工作但能力尚未達一般勞動力市場的心智障礙者可以有安身之處,並有機會漸漸發展。